Георгий Члиянц, UY5XE

Уже почти восемьдесят лет радиолюбители и

радиоспортсмены как бывших республик СССР, так и нынешних независимых

государств СHГ занимаются любительской радиосвязью на ультракоротких

волнах (УКВ) и принимают активное участие во всевозможных соревнованиях

на этих диапазонах частот (например, "Полевой день” и др.). Ежегодные

выезды в полевые условия стали своеобразным ритуалом не только для

заядлых ультракоротковолновиков (именно, так многие и сегодня так себя

называют), но и для их "старших” братьев-коротковолновиков. В рамках

СССР с 1963 г. проводились и очные Чемпионаты страны. С 1979 г.

проводились ежегодные международные очные соревнования стран

социалистического содружества (т. н. "Международный полевой и горный

день”).

С запуском радиолюбительских спутников (серии

"Радио” – "РС”), стали проводиться и Всесоюзные соревнования по

радиосвязи через искусственные спутники Земли (ИСЗ).

Вполне понятно, что вся история развития

радиосвязи на УКВ была тесно связана с конструированием, так как в те

далёкие годы практически не выпускалась аппаратура и антенны для нашего

хобби.

Анализ современных радиолюбительских СМИ (как

печатных, так в всевозможных сайтов) показывает, что и сегодня многие

ультракоротковолновики любят посидеть с паяльником – конструируют новые

образцы своей техники или дорабатывают выпускаемые всевозможными

фирмами изделия.

Не был исключением и диапазон "38-40 МГц” – о

истории которого речь пойдет ниже. Он был передан советским

радиолюбителям с начала 1955 г. (вместо диапазона "85—87 МГц”). Данное

решение, по непроверенным данным, было принято в ноябре 1954 г.

Тогда, позывные ультракоротковолновиков состояли из шести цифр (первые

три – идентификатор республики/области).

В середине 1955 г. был установлен новый порядок

регистрации УКВ-радиостанций ("Радио”, 1955: №7 – с. 29 и №12 – с. 23).

Для работы на УКВ были выделены следующие диапазоны частот: 38—40 МГц,

190—195 МГц, 576—595 МГц, 1470—1520 МГц и 5650—5850 МГц.

Зарегистрировать постройку и эксплуатацию УКВ-радиостанции имел право

любой радиолюбитель – член ДОСААФ, достигший 18-летнего возраста и

ведущий активную работу в области ультракоротких и коротких волн. Для

этого необходимо было пройти квалификационную комиссию.

УКВ-радиостанциям присваивался так называемый цифровой позывной сигнал,

состоящий из шести цифр. Разрешалось, вне зависимости от категории

радиостанции, работа телеграфом и телефоном мощностью до 10 Вт, а также

использование грамзаписи. В качестве операторов коллективных

радиостанциях могли быть любые радиолюбители не моложе 12 лет, имеющие

позывной коротковолновика-наблюдателя.

К сожалению, ЦРК СССР "Списка позывных”

ультракоротковолновиков-"цифровиков” не издавал и автору пришлось его

составлять самостоятельно, что называется "по крупицам”.

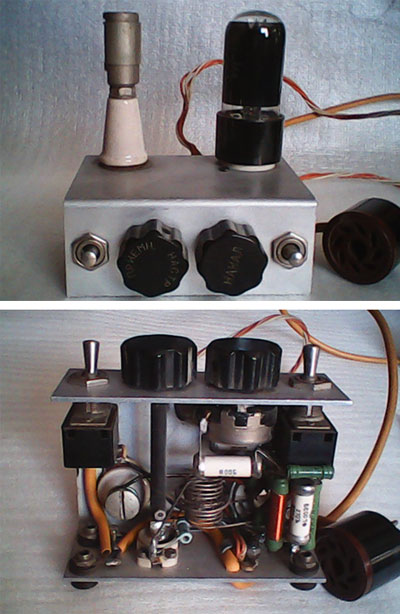

Приёмо-передающая приставка Г. Закоморного (007001) на диапазон "38-40 МГц", 1956 г. Схема данной приставки (на триоде 6С2C, а на фото –

на пентоде 6П6С, т. к. на момент недавнего фотографирования

сохранившейся дома приставки, лампа 6С2С просто затерялась во времени)

была опубликована в книге С.М. Алексеева (UA3AR). "Радиолюбительская

УКВ аппаратура” (–М.: "Госэнергоиздат”, 1958, с. 88), а также была

награждена дипломами 3-ой степени на 13-ой Всесоюзной и 1-ой степени на

13-ей на Всегрузинской выставках творчества

радиолюбителей-конструкторов ДОСААФ.

Позже, аналогичный метод построения приставки использовали и т.н. "радиохулиганы” на СВ.[1]

18 марта 1956 г. ростовчанин Сергей Романович

Кравченко (068003; позже: RA6LAB, UA6LAB – председатель УКВ-секции

радиоклуба) и Юрий А. Скрыпник (068030; позже: RA6LGK, UA6LGK) из

Новочеркасска провели первые дальние QSOs с барнаульцем М.И. Hагорновым

(049003) [QRB – 3200 км].

Следует отметить, что ещё в апреле 1952 г. ЦК

ДОСААФ были введены разрядные нормы и требования "Единой

спортивно-технической классификации радиоспортсменов ДОСААФ СССР”

(ЕСТКР) – от третьего разряда до высшего звания "Мастер

радиолюбительского спорта ДОСААФ СССР” (МРС). Для его получения на УКВ

было необходимо:

- занять первое или второе место во Всесоюзных соревнованиях;

- дважды, на протяжении трёх лет, занять третье место во Всесоюзных соревнованиях;

- установить новый Всесоюзный рекорд в области радиосвязи на УКВ;

- провести (на конкретном диапазоне) определённое количество

двухсторонних радиосвязей на конкретном расстоянии (или определённое

количество радиосвязей с представителями определённого количества

областей, краёв, автономных или союзных республик) в течение заданного

срока. [2]

Значки ЕСТКР. В 1956 г. ЕСТКР была дополнена нормативами и по диапазону "38-40 МГц”:

- провести 200 двухсторонних радиосвязей на расстоянии более 5 км за время не более 12 часов;

- провести 30 двухсторонних радиосвязей с представителями 15

областей (краёв, автономных или союзных республик) за время не более 12

часов;

- провести 20 двухсторонних радиосвязей на расстоянии свыше 3000 км за 12 часов.

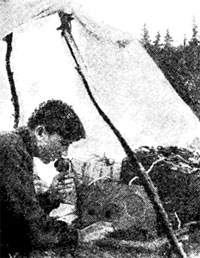

Участник соревнований, ростовчанин Егений Кулагин (068027), 1956 г. С 15-го по 18-е июня 1956 г. Ростовский радиоклуб

на диапазоне "38-40 МГц” провёл интересные открытые соревнования

"Ростовская обл. – Башкирская АССР”, в которых приняли участие (помимо

ультракоротковолновиков из Башкирии и Ростовской обл.) "укависты” из

Ленинграда, Казани, Кирова, Москвы, Пензы, Рязани, Саратова и

Смоленска. Среди участников были и радиостанции из Украины (города:

Горск, Енакиево и Северодонецк). 40 участников соревнований были

награждены дипломами Ростовского ОК ДОСААФ.

Оператор команды-победительницы (077576/UA3KAE) – Геннадий Семенихин, 1956 г.

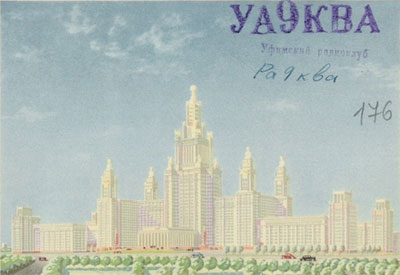

Член сборной команды Уфимского радиоклуба Юрий Ерилов (043032, в 1960-х гг. – UA9WAO) во время соревнований.

Леонид Романин (020006), 1956 г.

В. Ширвайтис (позже, в Литовской ССР – RP2NBQ), 1956 г. 21-22 июля 1956 г. были уже проведены первые

Всесоюзные соревнования на приз журнала "Радио” – "Полевой день”. В них

приняло участие 509 ЛРС, представлявших 77 радиоклубов страны. В ходе

соревнований было проведено свыше 800 QSOs на расстояние от 100 до 2000

км.

Лучшим радиоклубом, выставившим наибольшее

количество участников (32 радиостанции), стал Запорожский областной

радиоклуб и ему был присужден приз журнала "Радио” – радиола

"Минск-Р55”.

Среди коллективных радиостанций первое место

завоевала команда Московского городского радиоклуба (077576/UA3KAE). Её

операторы А. Климашин (UA3FB), Виктор Захаров (UA3FU) и Геннадий

Семенихин провели 63 QSOs (31 из них на расстояние от 600 до 1500 км) и

набрали 564 очка. Все операторы были награждены редакцией журнала

"Радио” фотоаппаратами "ФЭД”. Второе место заняла команда Уфимского

радиоклуба (UA9KWA) – 52 QSOs, 398 очка, а её операторы К. Кравец

(позже – UA9WAA), В. Кочнев и H. Мулюкина были награждены часами

"Москва”. Третье место заняла команда Кишиневского радиоклуба

(020001/UO5KAA) – 24 QSOs, 324 очка. Её операторы: Леонид Романин

(020006, г. Калараш; позже: RO5AGA; ныне Леонид Прохорович живет в

Кишиневе – ER1LP), Семен Бердичевский и В. Ширвайтис были награждены

комплектами "Москва” – авторучки с "золотым пером”.

Значок-жетон чемпиона-победителя (1950-е гг.)

![Связь проводит оператор команды Львовского радиоклуба (036046/UB5KBA) Hиколай Исидорович Кашин (UB5EF, позже – UX5EF) [1933-2008], 1956 г.](http://www.computer-museum.ru/images/connect/38-40_mgc_Kashin.jpg)

Связь проводит оператор команды Львовского радиоклуба (036046/UB5KBA)

Hиколай Исидорович Кашин (UB5EF, позже – UX5EF) [1933-2008], 1956 г.

UI8AAD на "Полевом дне", 1968 г.

К.К. Сливицкий В индивидуальном зачете первый приз (фотоаппарат

"ФЭД”) был присуждён председателю секции УКВ Ростовского радиоклуба

Сергею Романовичу Кравченко (068003), который провёл 57 QSOs и набрал

480 очков. Второе место занял кировчанин В.К. Иньков (UA4NE) – 51 QSOs,

450 очков. Он был награждён часами "Москва”. Ультракоротковолновик из

Hогинска В.С. Труханов (064013, позже – UA3CQ) провёл 36 QSOs (368

очков), занял третье место и был награждён комплектом "Москва”.

Следует отметить, что радиолюбители сразу же

полюбили "Полевой день” и участие во Всесоюзных соревнованиях –

Первенстве ДОСААФ СССР, стало главным ежегодным УКВ-мероприятием на

многие годы.

Впоследствии, известным на всю страну, энтузиастом

УКВ-радиосвязи стал львовянин (в 1970-х гг. переехал жить в Киев) Карл

Георгиевич Фехтел (036026; позже: UB5WN, UX5WN, ныне – S.K.).[3]

Высокую активность ультракоротковолновиков на этом

диапазоне подтверждает Б. Карпов из Ташкента (028002) – в журнале

"Радио” (№1/1957. –с. 15) он отмечает, что в период с 30-го сентября по

31-е октября 1956 г. им было проведено свыше 700 QSOs. Наиболее

активными его корреспондентами были: 019535 (Шауляй), UP2KBC (Каунас),

UC2KAB (Гомель), 033533 (Запорожье), 077513 (Москва), 076524

(Ленинград), 052506 (Архангельск), 045003 (Печора), 045005 (Сыктывкар),

081006 (Пятигорск), 063009 (Тихвин).[4]

Будучи уже немолодым, большой вклад в развитие

диапазона "38-40 МГц” внёс и другой ташкентский радиолюбитель, один из

первых коротковолновиков Туркестана – Константин Константинович

Сливицкий [1906-1983] – 028001.[5]

2 июня 1956 г. Борис Лобанов (004001), одним из первых установил дальнюю радиосвязь Минск-Владивосток.

26 ноября 1956 г. из Калининграда на судах "Обь”

(капитан И.А. Ман), "Лена” (капитан А.И. Ветров) и "Кооперация”

(капитан А.С. Янцелевич) в Антарктику отправилась Вторая комплексная

антарктическая экспедиция (1956-1958 гг.). Её континентальную часть

возглавил Герой социалистического труда, кандидат географических наук

А.Ф. Трешников, морскую экспедицию на "Оби” – доктор географических

наук И.В. Максимов и экспедицию на "Лене” – О.А. Борщевский. Теплоход

"Кооперация” был использован в основном, как транспортное судно.

В журнале "Радио” (№1/1957. – c.13) была

напечатана радиограмма с борта теплохода (находился в то время в районе

островов Зеленого мыса, ныне – D4): "Воскресенье девятого декабря.

Установлено семь двусторонних связей на УКВ. Первая связь в 12.10 мск

смоленской радиостанцией 070504, оператор Вольский. Вторая – 12.35 мск

Москва –Узловая, радиостанция 064064, оператор Енин. Третья –

12.45 мск Сталинская область, радиостанция 038510 оператор Осипенко.

Четвертая – 12.58 мск, Тбилиси, радиостанция 007001, оператор

Закоморный. Пятая – 13.13 мск, Таганрог, радиостанция 068028. Шестая –

13.36 мск, Ленинградская область, радиостанция 063015, оператор

Новожилов. Седьмая – 13.45 мск, Дзержинск, Горьковской области,

радиостанция 056006, оператор Земляницын. Слышали Иркутск, Омск,

Свердловск, Архангельск, Новосибирск, Львов. Связи проводил Любарец.

Надеемся в дальнейшем добиться большего количества связей. Координаты:

широта 19°12’ северная, долгота 17°31’ западная. Приветом А. Арбузов”.[6]

В. Вольский (070504), 1956 г.

Г. Закоморный (RF6AAA), 1956 г.

Помимо семи вышеуказанных позывных, с которыми были

проведены 9 декабря радиосвязи "Кооперацией” (064070), к 15 декабря в

их аппаратном журнале были записаны еще 26 УКВ-позывных. Среди них, о

чем сообщил М. Любарец ("Радио”, №6/1957. –c.7): 058003 (оп. Михаил

Кисель из Калининграда), 039001 (Евгений Предко из Станислава; ныне –

Ивано-Франковск), 080000 (В. Ковалев из Шахты) и др. 15 декабря,

пересекая экватор, М. Любарец слышал работу в эфире 020006 (Леонид

Романин из молдавского г. Калараш) и уфимца 043030.

Следует отметить, что профессиональные госструктуры

радиосвязи были заинтересованы в проведении радиолюбительских QSOs

(включая и на УКВ) с Антарктидой. В этой связи, интересное интервью

кореспондента журнала "Радио” (провёл с радиостанции Главсевморпути –

позывной RBO) с начальником радиоотряда антарктической экспедиции

Иннокентием Михайловичем Магницким (ПСТ "Мирный”, позывной – UFU).

Привожу выдержки из данного сеанса радиосвязи ("Радио”: №9/1956. –c. 4-5):

— Кореспондент: "Что Вы можете сообщить нашим читателям о радиолюбительских связях?”

— И.М. Магницкий: "С любительскими связями дело

обстоит хуже. Очень уж мало свободного времени у наших радистов.

Правда, оборудованию нашей коллективной любительской станции UAIKAE

может позавидовать любая коллективная радиостанция. Часто, мы работали с

UA3KAA, UA3KBA (Москва), UH8KAA (Ашхабад), UI8KAA (Ташкент). Работали

со старейшими советскими радиолюбителями Н. Стромиловым – UA3BN и Ю.

Прозоровским – UA3AW (Москва), а также с Красноярском – UA0AG,

Хабаровском – UA0GR, Кинешмой – UA3KQC, Челябинском – UA9AA, Читой –

UA0KUA, Иваново – UA3VB, Чимкентом – UL7KBA, Благовещенском – UA0KJA,

Александровском-на-Сахалине – UA0KFC, Астраханью – UA6UI, Киевом –

UB5UB, Ульяновском – UA4KAC, Гомелем – UA2KAB, Минском – UC2AA. Работали

также с UA4KPA, UA3EG, UA9KOH и другими радиостанциями”.

— Кореспондент: "На каких диапазонах лучше всего слышны любительские станции?”

— И.М. Магницкий: "Наилучшим образом в вечернее время сигналы любительских станций проходят на 20 и 40 метрах”.

— Кореспондент: "Советские ультракоротковолновики

сейчас успешно проводят дальние экспериментальные связи в диапазоне

38-40 мегагерц. Установлены двусторонние радиосвязи между Барнаулом и

Новочеркасском, Ереваном и Запорожьем, Уфой и Ростовом и т. д. Слышите

ли Вы работу наших радиолюбителей на этом или других УКВ диапазонах?”

— И.М. Магницкий: "Частоты 38-40 мегагерц

представляют для нас особый интерес. К сожалению, на этом диапазоне мы

пока не можем слушать”.

В 1956 г. Борис Гнусов (076553, ныне –

UA1DJ/OH5ZZ) даже написал небольшое стихотворение, посвященное как

этому диапазону, так и своему другу – Ивану Журе (076525, позже –

RA1AAV):

Гром в эфире раздаётся –

Это вышел наш "седьмой”.

Иногда же удается

Связь держать с его женой.

"Двадцать пятый” раскричался,

Модуляция же – "три”.

Жура, в схеме покопайся,

Модулятор просмотри!

3 января 1957 г. были проведены первые Всесоюзные

соревнования команд школьных ультракоротковолновых радиостанций на приз

журнала "Радио”. В них приняло участие свыше двухсот команд.

Операторы 074047 – команды Ульяновского Дворца пионеров (слева направо): И. Воронцов и Ю. Кушелев (ученики СШ №15). Журнал "Радио” начинает серию технических публикаций по диапазону "38-40 МГц”. Так, например:

- Ю. Михайлов (УА1БП). "УКВ передатчик”. (№1/1955. –с. 31-33);

- Разработка ЦРК. "Радиостанция на 38-40 МГц” (№7/1956. –с. 18-20);

- В. Мстиславский. "Переделка радиостанции А-7-Б на 38-40 МГц” (№12/1956 – с. 28);

- В. Василищенко (UA3EG). "УКВ приставка” (№2/1957 – с. 19-20);

- Ю. Приземлин (064020). "УКВ вращающаяся антенна” (№2/1957 – с. 21-23) и "УКВ приемник”(№3/1957. –с. 22-25);

- Б. Александров (077541). "Простая любительская УКВ радиостанция” ("Приложение для начинающих” №2/1957. –с. 18-27);

- В. Василищенко (UA3EG), Б. Левандовский (RA3AAS). "Приемные приставки” ("Приложение для начинающих”№4/1957. –с. 5-16).

Летом 1957 г. был проведён очередной "Полевой

день”. Журнал "Радио” (№1/1958. –с. 22) отмечал: "Четыре оператора

индивидуальных УКВ радиостанций – В. Сергиевский, А. Емельянов (Уфа),

Г. Закоморный (Тбилиси) и Л. Романин (Молдавия) выполнили норму

мастера, установив более 25 радиосвязей на расстояние от 1200 до 2500

км.”. Следует отметить, что за полтора года норматив МРС выполнили 18

ультракоротковолновиков.

Экспедиция Л. Романина в 6-й район.[7]

В том же году, К. Морощак (?) из Владивостока провёл QSO с горьковчанином Hиколаем Белобородовым (RA3TGG) [QRB – 6000 км].

В 1958 г. были установлены первые рекорды СССР на диапазоне "38-40 МГц”.

Среди индивидуальных ЛРС его обладателями стали:

- Борис Карпов (RI8AKM) из Ташкента и А. Шабашкевич (RH8AAF) из

Ашхабада, каждый из которых провёл за 6 часов QSOs с 9-ю союзными

республиками;

- Владимир Пряхин (UA9VB; Прокопьевск, Кемеровская обл.) – провёл за 6 часов QSOs с 46-ю областями.

Среди коллективных ЛРС его обладателями стали:

- RL7KBG (Акмолинск), которая провела за 6 часов QSOs с 8-ю союзными республиками;

- UA9KUA (Кемерово) – провела за 6 часов QSOs с 31-й областью.

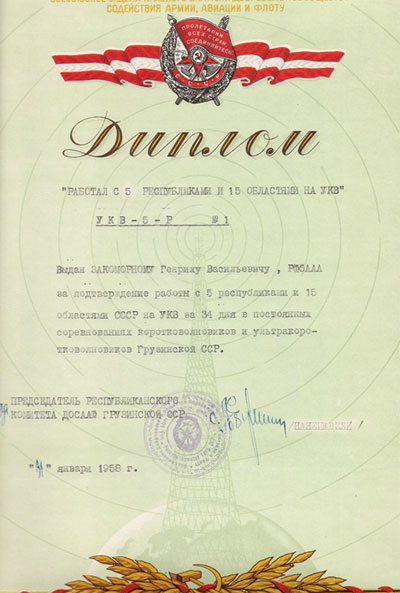

Для повышения активности на диапазоне "38-40 МГц”,

во второй половине 1957 г., Республиканским комитетом ДОСААФ Гр. ССР

было учреждено два специальных диплома: "Работал с 25 дальними

станциями на УКВ за 24 часа” ("УКВ-25-ДЬ”) и "Работал с 5 республиками и

15 областями на УКВ” ("УКВ-5-Р”).

Диплом "УКВ-5-Р" для RF6AAA. Летом, в третий раз, проводились Всесоюзные

соревнования "Полевой день”, в которых приняло участие около 1500 ЛРС – в

полтора раза больше, чем в предыдущем (1957 г.). Первое место и приз

журнала "Радио” снова завоевал Уфимский радиоклуб, который выставил 18

команд. Второе место занял Запорожский радиоклуб (16 команд), а третье –

Ферганский (15 команд).

Среди команд все призовые места достались уфимцам.

Первое место заняла команда UA9KWA – победитель и прошлого года в

составе: К. Кравец (UA9WAA), Б. Добарин и H. Исанбаев, которая набрала

183,5 балла. Второе место – команда UA9WF (Ю. Катков – капитан, И.

Срумов – UA9WG и С. Карастелин – UA9WCQ) – 191 балл. Третье – команда

RA9KWB (С. Валитов, Г. Щагин – UA9WBG и В. Буров) – 211,5 балла.

Впервые подводились отдельные результаты среди

команд, операторами которых были женщины. Первое место заняла команда

из Иваново – RA3KQB (Т. Волкова, Е. Смирнова и Курбатова). Hа втором

месте – команда из Ферганы – RI8KAB (В. Халилова, Е. Ходоренок, позже –

UI8GWZ и Г. Родикова), на третьем – RA9WCW (Т. Котова, позже – UA9WCW;

А. Воронова и H. Рычкова).

Чуть позже, колектив ЛРС из Запорожья (позывной –

?) установила QSO с Юрием М. Савиным (RA0DZL) из с. Матвеевка

Хабаровского края [QRB – 7000 км].

Были проведены 11-е Всесоюзные заочные

радиотелефонные соревнования коротковолновиков (первый тур) и

ультракоротковолновиков на диапазоне "38-40 МГц” (второй тур),

посвященные 100-летию со дня рождения А.С. Попова. Победила женская

команда из Караганды – RL7KBD (М. Спирина, Т. Гололобова и Л. Гачкова).

Второе место заняла команда коллективной радиостанции (?)

Новосибирского Дома пионеров в составе перворазрядников В. Вознюка, Т.

Голобородько и спортсмена С. Рузанкина, а третье – операторы

Прокопьевского (Кемеровская обл.) Дворца пионеров: МРС ДОСААФ СССР

Владимир Пряхин (UA9VB), перворазрядник Юрий Костин и спортсмен А.

Зеленский. Первое место в индивидуальном зачёте занял Р. Раздловский

(RH8AAD) из Чарджоу. Вторым был омич Г. Бекеш (RA9MEE), который вписал в

таблицу рекордов новое достижение – радиосвязи с корреспондентами из

11-и союзных республик за 2 часа 58 мин. Третье место занял

сталинабадец Юрий Бертяев (UJ8AG). Был установлен рекорд на дальнюю

радиосвязь (6760 км) – хабаровчанин Юрий Савин (RA0DZL) и запорожская

"коллективка” – RB5KOL. В ходе соревнований было установлено ещё три

новых Всесоюзных рекорда:

- RA1KBW из Ленинграда (А. Захарьев, В. Махов и Е. Глухов) за час работы провели 32 радиосвязи;

- RA0KUC из Читы (два брата В.и А. Федоровы и В. Размыслов) за 2

часа 44 мин. провели радиосвязи с корреспондентами 10-и союзных

республик;

- RP2KCK из литовского города Кельме (В. Буткус, А. Ромашка и П.

Виляскус) за 6 часов провели радиосвязи с корреспондентами 48-и

областей страны.

Операторы

UA0KKG (Владивосток): Артур Зорин (UA0LDE, ныне – UA0NL) – слева и

Геннадий Носко (RA0LAG, позже – UA0NM, ныне – S.K.), лето 1958 г. В конце 1959 г. диапазон "38-40 МГц” был передан

для использования в народном хозяйстве (для так называемой "низовой

связи”), а ультракоротковолновикам была разрешена эксплуатация диапазона

"28,0-29,7 МГц”.

В своем архиве ветеран УКВ-радиосвязи,

восьмидесятилетний тбилисец Генрих Васильевич Закоморный сохранил

несколько сотен QSLs за радиосвязи на диапазоне "38-40 МГц”.

На основании архива Г.В. Закоморного, анализа

публикаций в журнале "Радио” и радиолюбительской литературы периода

1956-1959 гг. и помощи старых друзей-коротковолновиков из разных

регионов СНГ, автором составлен относительно небольшой "Список

"цифровых” позывных”.

Автор благодарен всем, кто оказал помощь в

подготовке материала к публикации, а также будет весьма признателен за

дополнения и уточнения по первым ультракоротковолновикам диапазона

"38-40 МГц”.

Примечания

1.

- С 1 июля 1957 г. была проведена очередная (вторая) реформа УКВ-позывных – первая их буква стала "R”.

- С 1960 г. первой буквой префикса стала буква "U”.

- По воспоминаниям коротковолновиков 1950-х гг., в 1955 г. они

получали "Разрешение” для работы на диапазоне "38-40 МГц” в виде

"Приложения” к действующему своему основному "Разрешению”. В 1957 г.

они сдали его обратно в ГИЭ.

- В 1967 г. ультракоротковолновики СССР снова "вернулись” в

префиксе к первой букве "R”, с одновременным изменением и суффикса

своего позывного: после цифры условного района первой его буквой стала

буква-идентификатор конкретного региона страны (союзной республики,

АССР, области и т. д.).

Историческая справка.

Первые статьи, связанные с диапазоном УКВ ("100

МГц”), в СССР появились в 1930 г. Так, например, в журнале

"Радиолюбитель” (№7-8/1930. –c. 276-277) были опубликованы два материала

с практическими схемами УКВ-передатчиков: А.Р. Вильперта – "Hа волне 3

м” и В.С. Hелепеца (eu3AM) – "Ультракороткие”.

Если же говорить о послевоенном освоении

УКВ-диапазонов, то в декабрьском номере журнала "Радио” за 1948 г.

появляется статья с призывом осваивать новый УКВ-диапазон "70-72 МГц”

(4,16-4,29 м), который был выделен радиолюбителям для экспериментальных

целей. В статье констатировалось создание первых УКВ-секций в Москве,

Ленинграде, Горьком и Днепродзержинске, о получении первых позывных

УКВ-станций. В ЦРК была создана секция ультракоротковолновых волн.

Ранее, и на разный период, были разрешены для

использования следующие (основные) УКВ-диапазоны (по годам их

упоминания в радиолюбительских СМИ):

- 1936-1941 гг. – "85-87 МГц”;

- 1948-1950 гг. – "70-72 МГц”;

- 1950-1955 гг. – "85-87 МГц” (был отдан для ЧМ-вещания);

- 1955 г. – "144-146 МГц”’.

2. Двухсторонние радиосвязи (далее по тексту – QSO) с одним и тем же корреспондентом засчитываются через каждый час.

3. Историческая справка.

1. Первый аналог так назывемого "Полевого дня”

состоялся летом 1930 г., когда члены "Львовского клуба

коротковолновиков – ЛКК” (LKK) организовали первую на европейском

континенте экспедицию на гору Говерла (высота 2063 м – самая высокая

гора Карпат нынешней Украины), во время которой её участники почти

месяц исследовали условия распространения радиоволн в горной местности

на УКВ, впервые в Европе провели испытания походных УКВ-радиостанций.

Радиостанции были разработаны и изготовлены в марте того же года в

лаборатории клуба – два типа (QRP- и QRO-трансиверы на лампах

2-вольтового накала) на диапазоны "56 МГц” и "100 МГц”). Под

руководством Яна Зембицкого (SP3AR), участниками экспедиции были:

Влодзимеж Левицкий (SP3GR), Якоб Хеннер (SP3FG), Здислав Белецкий

(SP3FQ), Владислав Сеткович (SP3LI), Игнаций Леимберг (SP3LD) и Стефан

Курылович (SP3LR).Такие модернизированные трансиверы использовались

(вплоть до 1939 г.) и во время проведения ежегодных городских учений

Гражданской обороны.

2. Официальные соревнования по радиосвязи на

УКВ в Европе (впоследствии "Полевые дни”) стали проводиться с 1933 г.,

а американские радиолюбители получили право использовать диапазон "56

МГц” только в 1934 г.

4.

Карпов Борис Герасиевич (UI8AAD; ранее: 028002, RI8AKM, позже –

RI8AAD):

МРС: первый обладатель рекорда на диапазоне "38-40 МГц" (1958 г.); автор

многих публикаций УКВ-аппаратуры в журнале "Радио"; призёр ВРВ (1968 и

1970 гг.); "Почётный радист": ныне – S.K.

5.Свой

позывной (48RA) К. Сливицкий получил в 1927 г. Позже, был как au8AS,

au8AA. С 1958 г.: RI8AHR, UI8AAA. В 1930-1933 гг. был радиоразведчиком в

одной из капиталистических стран. Вместе с изобретателем Б.П.

Грабовским и его активными помощниками Урваловым, И.Ф, Белянским и В.П.

Ичаловым, в 1928 гг,. К.К. Сливицкий занимался усовершенствованием так

называемого "телефота" (аппарат электронно-лучевого способа передачи

изображения на расстояние). Был награждён значком "Почётный радист".

6. UY5XE:

- позывной "Кооперации” был 064070 (оператор Любарец, очевидно,

был профессиональным радистом теплохода и индивидуального позывного не

имел);

- 070504 – В.М. Вольский (Смоленск; позже: RA3LAI, UA3LAI);

- 064064 – Ф.А. Енин (Узловая, Московской обл.; позже - Тульской обл.; позже: RA3PIT, UA3PIT);

- 038510 – К.П. Осипенко (Енакиево, Сталинской обл.; позже - RB5AVH);

- 007001 – Генрих Васильевич Закоморный (Тбилиси; позже: RF6AAA, UF6AAA; повторную радиосвязь с 064070 провел и 10 декабря);

- 068028. - ? (дальнейшие позывные оператора из Таганрога неизвестны);

- 063015 – А.А. Новожилов (пос. Парголово, Ленинградской обл.; позже: RA1FAN, UA1FAN);

- 056006 – В.С. Земляницын (Дзержинск, Горьковской обл.; позже: RA3TFF, UA3TFF);

7. По неизвестным автору причинам, почему-то для этой экспедиции Леонид Романин (RO5AGA) изменил свой позывной на RO5AGN.

|